情報システム学科

Department of Information Systems

将来は、情報化社会のエキスパート

ページ内目次

- 高周波回路研究室[松井 章典 教授]

- 自動運転A I 研究室[渡部 大志 教授]

- 生体情報システム研究室[井上 聡 教授]

- 知能システム研究室[曹 建庭 教授]

- 認知ロボティクス研究室[橋本 智己 教授]

- アナログ集積回路研究室[吉澤 浩和 教授]

- ヒューマンインタフェース研究室[鯨井 政祐 教授]

- 知識情報システム研究室[田中 克明 教授]

- システム制御研究室[中村 晃 教授]

- 光情報解析研究室[古川 靖 教授]

- ディジタル情報システム研究室[伊丹 史緒 准教授]

- ネットワークコンピューティング研究室[前田 太陽 准教授]

- 計算電磁気学研究室[藤田 和広 准教授]

- 学習ロボットシステム研究室[舘山 武史 准教授]

- 視覚情報処理研究室[望月 義彦 講師]

- ディープラーニング研究室[村田 仁樹 講師]

- 教育情報システム研究室[桑木 道子 講師]

- 深層学習の基礎研究室[神田 直大 講師]

- 暗号?情報セキュリティ研究室[土田 光 講師]

高周波回路研究室[松井 章典 教授]

自動運転A I 研究室[渡部 大志 教授]

主な研究テーマ

- 自動運転車両のためのAIによる画像認識

- 耳介による生体認証技術によるスマートフォンの開錠アプリ

生体情報システム研究室[井上 聡 教授]

主な研究テーマ

- ニューラルネットワークによる物体認識

- 感情を考慮した会話自動応答システムの開発

- お気に入りの曲をもとに自動で作曲をするシステムの開発

知能システム研究室[曹 建庭 教授]

主な研究テーマ

- ブラインドセパレーションに関する研究

- 脳波?脳磁界の計測と脳信号処理に関する研究

- 人間(脳)と機械(コンピュータ)のインタフェース技術に関する研究

認知ロボティクス研究室[橋本 智己 教授]

主な研究テーマ

- コミュニケーションロボットの開発

アナログ集積回路研究室[吉澤 浩和 教授]

主な研究テーマ

- 低電圧オペアンプの回路設計

- 高精度信号処理回路の設計

- 超低電圧DC-DC変換回路の設計

ヒューマンインタフェース研究室[鯨井 政祐 教授]

主な研究テーマ

- AR技術とIoT技術のシームレスな融合

- VR空間内での効果的なヒューマンコンピュータインタラクション

- ヒト指向IoT

知識情報システム研究室[田中 克明 教授]

本研究室では、人間とコンピュータの協調を軸に、知識処理や情報分析の技術を応用した知的支援システムの研究開発を行っています。文書処理?解析技術を基礎として、設計プロセスの可視化や、大規模言語モデルを活用した知識獲得および体系化支援など、人間の創造的思考プロセスや意思決定を強化するシステムの構築を目指しています。

主な研究テーマ

- コンピュータを活用した人間の知的活動支援システム

- 大規模言語モデル(LLM)を活用した知識獲得?問題解決支援

- 知的活動プロセスにおける知識構造の可視化と再構成

システム制御研究室[中村 晃 教授]

主な研究テーマ

- 動的システム制御理論に関する研究

- ロボットの動作計画?エラーリカバリーに関する研究

- 次世代モビリティの制御?プランニングに関する研究

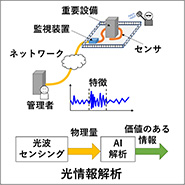

光情報解析研究室[古川 靖 教授]

主な研究テーマ

- レーザーを用いた光波センシング技術に関する研究

- 光計測システムの遠隔監視に関する研究

- AIによる情報解析に関する研究

ディジタル情報システム研究室[伊丹 史緒 准教授]

主な研究テーマ

- センサーデータのノイズ低減や解像度変換、統合処理

- センサーデータの周波数や形状などの特徴解析

- 人工知能による様々な聴覚と視覚機能の実装

ネットワークコンピューティング研究室[前田 太陽 准教授]

主な研究テーマ

- Webサービス?アプリケーションの開発

- シミュレーション支援システムの開発

前田 太陽 准教授

問題解決環境(Problem Solving Environments:PSE) マルチメディア

担当科目

情報システム概論I、ネットワーク概論、ネットワークコンピューティング、オペレーティングシステム

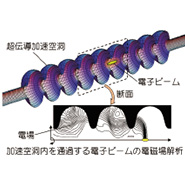

計算電磁気学研究室[藤田 和広 准教授]

主な研究テーマ

- 電磁場解析技術の高精度化?高速化に関する研究

- 電子機器における電磁環境両立性に関する研究

- 粒子加速器の機器設計に関する研究

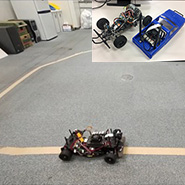

学習ロボットシステム研究室[舘山 武史 准教授]

主な研究テーマ

- 強化学習アルゴリズムの高速化に関する研究

- 強化学習を用いた大規模施設作業スケジューリング支援システム

- マルチエージェント強化学習の高速化に関する研究

- 生産システム /サービスシステムの離散?連続混合モデリングおよびシミュレーション(場面遷移ネット)

- 深層学習を用いた製品検品システムの開発

- 深層学習を用いたロボットカーの自動制御

- 脳波解析による熟練作業者の技能の解析?伝承支援に関する研究

舘山 武史 准教授

強化学習、深層学習、離散?連続混合システムのシミュレーションなど

担当科目

深層学習I, II、アルゴリズムとデータ構造I、プログラミング言語II、プログラミング演習II

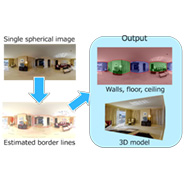

主な研究テーマ

- 全方位画像などからの空間的幾何構造推定

- 高階確率場モデルの自動設計

ディープラーニング研究室[村田 仁樹 講師]

主な研究テーマ

- 素粒子物理学への応用

- ロボットへの応用

- ゲームへの応用

- 農業への応用

教育情報システム研究室[桑木 道子 講師]

主な研究テーマ

- 教育者?学習者を支援する情報システムの開発

- 情報教育の支援に関する研究

深層学習の基礎研究室[神田 直大 講師]

主な研究テーマ

- 深層学習の基礎的な側面

- 深層学習の解釈性の向上

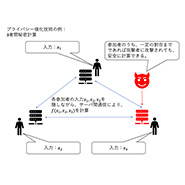

暗号?情報セキュリティ研究室[土田 光 講師]

主な研究テーマ

- 高機能暗号技術(例:属性ベース暗号)に関する研究

- プライバシー強化技術(例:秘密計算)に関する研究

- 機械学習セキュリティ(例:メンバーシップ推論攻撃)に関する研究

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。